ブログ

県魚ハタハタを守りたい

2025.04.25 16:05

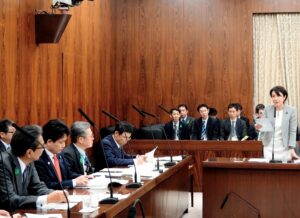

先日の魁新報の一面にも掲載されていましたが、秋田の県魚であるハタハタの漁が存続の危機に瀕しています。昨日の農林水産委員会で、この現状を取り上げて地元の危機感を伝えるとともに、国の積極的な関与を求めました。

県の取りまとめによると、今シーズンのハタハタの漁獲量は約17トン。漁獲量のピークは1966年で、実に2万607トンでしたが、80年代に激減し、秋田県では92年から3年間の自主禁漁を実施しております。その後回復が見られたものの再び低迷が続き、今季は記録が残っている1952年以降で最低となり、禁漁前の91年の71トンをも大きく下回る見通しとなりました。

17トンというのは県民にとっては衝撃的な数字で、漁師の皆さんたちはもちろん、県民や地元の飲食店からも悲痛な声があがっており、私は秋田の食文化が失われてしまうことを懸念しております。

水産庁によると、危機的な不良の原因は、海水温が高くなったから。海水温の上昇が、産卵期のハタハタが沿岸部に寄ってくることを妨げているのではないか、また、稚魚の生き残りに悪影響を及ぼしているのではないか、との推察をしているとのことです。ただ、様々な問いをたてても答えは「ではないか」で、ハタハタが沿岸部で産卵ができない時にはどこで産卵しているのかあるいはいないのか、資源状況は非常に悪いとしながらも、具体的に聞くと解明されていないことが多数あります。陸の上と違い、海の中のことを推測するのは限界があることはわかりますが、日本全国の人たちにとって馴染みがある秋刀魚やイカなどと違い、やはり調査研究に資源が割かれていないのではないかとも感じています。

日本の周辺海域の水温上昇は、他と比べてもその地理的な条件や海流の影響から非常に大きいこと、中でも北日本の上昇が大きいことがわかってきています。

近年加速している海洋環境の変化を県単独で把握して、対応していくことは本当に厳しいこと。私からは、水産庁の一層の関与を求めるとともに、県の協議会とも連携して、広域での対策などにしっかりと支援をいただけるよう訴えました。

冬の一時期にしか獲れないハタハタは私たち秋田県民にとって季節を知らせるもの。今シーズンはとうとうハタハタを一度も口にしなかったという方も多いことと思いますが、煮たり、焼いたり、鍋に入れたり、漬けて保存したりと、県の食文化を豊かに支えてきたまさに県魚であり、幼い頃祖父の膝の上で、ぶりこ(卵)ばかりをとって食べさせてもらった懐かしい思い出があります。

皆さんにとって冬に欠かせぬハタハタが過去の思い出に終わることがないよう、地元選出の議員として資源回復のための更なる支援を求めるとともに、共済の仕組みでは救われないほど漁獲が低迷している漁師の皆さんの活路を拓くためのさまざまな取り組みのそれぞれに制度の柔軟な適用をこれからも求めて参ります。

質問終了後、元農林水産大臣からは、「ところで寺田さん、ハタハタってどんな魚なの?見たことなくてさ」と。ハタハタそのものの説明から入る必要があったのか!と猛省しつつ、手元のタブレットでハタハタの写真をお見せしました。