ブログ

親元で暮らせない子どもたちに家庭を

2023.10.05 16:07

今月10月は里親月間。

この場でも繰り返しお伝えしてきましたが、日本には様々な事情によって親元で暮らすことができず、社会的養護と呼ばれる制度のもとで生活している子どもたちが4万2千人、秋田にも200人います。

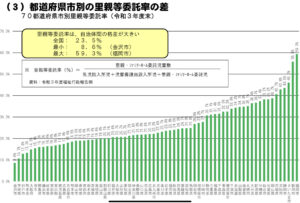

現在、そのうち7〜8割の子どもたちが施設で生活をしていますが、先進的な取り組みをしている地域では、約6割が里親等の家庭に引き取られて育っているところもあります。本来、子どもが育つ環境が生まれた場所によってこのように大きく違うことはあってはならないことです。

国連は、子どもが育つ環境として家庭養育を原則とすることを求め、日本の施設偏重のあり方は子どもの権利の観点から問題があると指摘してきました。

そうした指摘を受け、日本も2016年に児童福祉法を改正し、子どもを権利の主体と定め、家庭養育原則の方針を打ち出し、年齢ごとに5〜7年以内に里親等への委託率を50〜75%以上とすることを掲げていますが、前述の通り、里親等委託率は23.5%とまだまだ道半ばとなっています。

養護実務の現場からは、養育に難しさのある子どもを委託することは困難な現実があることなども指摘されていますが、本来、そうした難しさのある子どもこそ愛情ある家庭環境を必要としている、との塩崎恭久前議員の指摘に深く共感しています。

もちろん、養育施設の方々が子どもたちの最善の利益を考えてベストを尽くして下さっていますが、年齢の低い子ども達ほど、特定の大人との愛着関係を築くことがその後の心身の成長の重要な鍵となることが数々の研究データから明らかとなっています。

里親月間である今月は、多くのメディアも里親制度や里親をしている著名人などの声を取り上げています。

子どもを引き取って養育する、というと、すぐに乳幼児期の子どもたちを家庭に受け入れて成人するまで育て上げることを想像してしまいますが、なかには、通いたい高校の近くの里親家庭を探している、週末だけの受け入れで家庭のイメージを持たせてほしい(週末里親)、お正月などの季節に家庭ですることを体験させて欲しい(季節里親)といった様々な形で多くの方の参画を求めており、私の友人知人らもこうした短期の受け入れをしています。

どうかこの里親月間に1人でも多くの方がこの制度のことを知ってくださり、里親制度普及の応援団になってくださること、一歩を踏み出してくださることを心から願っています。

里親制度の詳細や委託の現状、里親さんの声などを下記で紹介しています。

里親制度の概要などはこちら

https://globe.asahi.com/globe/extra/satooyanowa/

ご夫婦で里親をされている俳優の佐藤浩市さんのお話はこちら

https://eclat.hpplus.jp/article/113715

里親委託率等の現状

さらに社会的養護の現状を知りたい方はこちら